El yo no está solo

Blanchot

Antes de explorar algunas nociones de Nicholas Humphrey, de cómo un psicólogo evolucionista resuelve la pregunta por la experiencia interior, hagamos una digresión epistemológica que anima el debate sobre la mente en la actualidad.

Antes de explorar algunas nociones de Nicholas Humphrey, de cómo un psicólogo evolucionista resuelve la pregunta por la experiencia interior, hagamos una digresión epistemológica que anima el debate sobre la mente en la actualidad.Exceptuando al conductismo radical, y su positivismo ingenuo —ese que postula Watson en su manifiesto[1], y que proclama: ha llegado “la hora en que la psicología deba descartar toda referencia a la conciencia”, o dejar a un lado conceptos como sensación, sentimiento, introspección, sentimientos, etc.—, la psicología, que asume el reto de la episteme moderna en Occidente de convertirse en una ciencia, se ha ocupado del “mundo interior”, tomando como suyo el campo que denomina con tantos equívocos como “contenido de la experiencia”[2], “percepción interna”[3], “la Vida Mental”[4]…

Al dejar a un lado la psicología el problema de la conciencia, por considerarla “metafísica”, o pobre epifenómeno de un sustrato más amplio y poderoso que habita la mente, cuando no como “irrelevante” o imposible de resolver, son los biólogos y los físicos los que han dado a la ciencia contemporánea la pregunta y algunas respuestas al “misterio” de la conciencia o de la mente. Con el rigor que le es propio a la biología y a la física, los científicos han construido teorías globales o parciales para abordar empíricamente (o que aspira a una comprobación futura) conceptos como autoconciencia[5], mente conciente o la mente inconsciente.

Sin tomar los matices podríamos proponer cuatro grandes abordajes epistemológicos, en la psicología contemporánea, para abordar la pregunta sobre la mente o la conciencia. En primer lugar, un modelo positivista o neopositivista. Su objetivo es ya casi una hazaña: encontrar las estructuras funcionales y biológicas de los procesos neuropsicológicos, y esclarecer esa nebulosa conceptual que engloba la experiencia inmediata. Cada uno de los conceptos propios de la psicología encuentra o debe encontrar una prueba cerebral o neuronal.

El segundo modelo concibe la mente como un reflejo de símbolos culturales y sociales, es decir, la mente no sería una estrategia evolutiva sino un reflejo de la cultura[6] que se opondría a la naturaleza. A pesar de las distancias, Freud, Jung o Lacan[7] comparten esta visión de la mente.

Un tercer modelo se nutre de teorías científicas y nuevas tecnologías como la biología molecular, la informática, la física cuántica, la robótica, la nanotecnología, o de teorías como la emergencia, la complejidad o el caos, para responder a la pregunta sobre el funcionamiento global de la mente. Representantes de este paradigma son dos científicos del siglo XX. Francis Crick en su libro La búsqueda científica del alma conjetura una respuesta “neuronal” del “alma”: “No somos [como dice Alicia] más que un montón de neuronas”[8]. Roger Penrose, por su parte, en La nueva mente del emperador, conjetura que la física de partículas o cuántica puede ser la clave de la mente; su “prueba empírica” se apoya en los “microtúbulos, diminutos túneles de proteína que sirven como esqueleto a la mayoría de la células, incluidas las neuronas”[9].

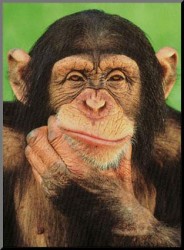

El cuarto modelo, que no se opone a muchas de las doctrinas anteriores, propone un énfasis evolucionista para la comprensión de la mente y de todos los fenómenos que la conforman o la hacen posible. Estos psicólogos, neuropsicólogos, biólogos o antropólogos continúan el proyecto de Darwin, quien “había predicho que la psicología se asentaría sobre un nuevo fundamento”; este fundamento era su “teoría evolutiva”. “Probado el origen del hombre [escribió Darwin] —la Metafísica tiene que florecer. — Quien entienda el mandril contribuirá más que Locke a la metafísica”.[10]

John Horgan resume este “nuevo fundamento” para explicar la mente, o al menos dos fenómenos que lo hacen posible como la conciencia y la autoconciencia, así:

[…] la selección natural favoreció a los homínidos, que podían

emplear herramientas, anticiparse a la acción de sus competidores potenciales,

organizarse en partidas de caza, compartir información mediante el lenguaje y

adaptarse a las circunstancias cambiantes. [11]

La hipótesis de Darwin nos da una genealogía biológica con los primates. Somos materia biológica y autoconciente en evolución. Darwin borra la “grandeza humana”[12], mostrando que las diferencias entre nosotros y nuestros parientes es sólo de grado no de naturaleza.

En la naturaleza nada es desdeñable. Y esa diferencia casi insignificante (“El 98,4 por ciento restante de nuestro ADN no es más que ADN normal de chimpancés”[13]) hace posible la emergencia de formas nuevas que tiene una especie biológica para su presencia vital; en nuestro caso la cultura y su expresión más eficaz para transformar el entorno y nuestra identidad cultural, social, subjetiva y biológica: la tecnología. Concebida la cultura como una emergencia, no se opondrá, por lo tanto, a la naturaleza sino que será una de las tantas formas en que se manifiesta.

Las denominadas sociedades “tradicionales” (o “primitivas” para la tradición europea) no ofrecerán reparos a esta parentela con la naturaleza, si bien incluirían otras ramas genealógicas más extensas que la propuesta por Darwin. Para la civilización occidental, por el contrario, asombra que la evolución pueda transformar a “un protoprimate diminuto, de ojos saltones, que se dedica a trepar a los árboles y los insectos, en Julia Roberts”[14] o en un magnate.

Muchos quisieran exclamar como la esposa del obispo de Worcester —o un chiste de la época de Darwin—: “¡Qué descendemos del mono! Querido, espero que no sea cierto. Pero si lo es, por lo menos que no se entere todo el mundo” o los vecinos.[15]

No son inquietudes marginales la reacción emocional a la teoría de Darwin o la diferencia entre naturaleza y cultura, entre el hombre y los “animales”[16], mas por ahora quiero exponer en una síntesis casi imposible cómo un psicólogo cognitivo-evolucionista se pregunta por la mente y conjetura una hipótesis darwiniana. Podríamos haber tomado a Edelman o Dennett o Pinker, mas creo que Nicholas Humphrey logra una claridad y una simplicidad en su teoría que es ilustrativa.

Para Humphrey “todo en la naturaleza puede explicarse potencialmente desde el punto de vista de Darwin”[17] .

Los contornos, las formas —continúa Humphrey—, las facultades de

las plantas y animales han evolucionado solamente porque contribuyen de alguna

forma a su supervivencia biológica. Esto es tan válido para la forma de los

árboles en el bosque, como para los colores de una mariposa o el cabello de

nuestras cabezas, y debería serlo también en el caso de nuestra propia mente. [18]

Si bien Humphrey no establece una diferencia sustancial entre conciencia y autoconciencia, que requiere una mayor atención, indica cuál es esa función propia de la mente (o una de sus funciones más vitales): la conciencia posibilita la “representación interior que cada uno de nosotros tiene de lo que somos nosotros mismos” y los demás.

“Como cualquier —escribe Humphrey— otra facultad y estructura natural, la conciencia […] conferiría a las criaturas que la poseyeran algún tipo de ventaja biológica. […] algo que […] mejoró sus posibilidades de supervivencia”.[19]

Somos psicólogos naturales (lo que no significa que seamos siempre “buenos” psicólogos). Además de las funciones propias de la mente (o de esa actividad en conjunto del cerebro en interacción con el entorno) como razonar, calcular, recordar, percibir los detalles, distinguir entre distintos patrones, etc., tenemos una disposición innata a construir “una imagen, una especie de modelo conceptual de la mente humana, sin el cual no podríamos llegar a ser psicólogos naturales”[20].

Uno de los grandes teóricos del pensamiento emergente, Steven Johnson, llama a lo seres humanos “telépatas innatos”: llegamos al mundo con una habilidad genética para construir “teorías acerca de otras mentes y modificarlas sobre la marcha, en respuesta a variadas formas de retroalimentación social”.[21] Nuestra capacidad de imaginar estados mentales es equiparable a la capacidad para utilizar lenguaje o de usar los pulgares.

La habilidad para construir conjeturas sobre los otros, tiene igualmente un propósito, tanto en los chimpancés como en los hombres, y es de poder “modelar los estados mentales” de los otros congéneres. Ese cálculo mental del otro es siempre un cálculo social. Es más, afirma Johnson, “somos conscientes de nuestros propios pensamientos sólo porque antes desarrollamos la capacidad de imaginar los pensamientos de otras personas”.[22] La subjetividad sería así siempre social.

Sólo algunos “mamíferos sociales superiores” como los lobos, las ballenas, los elefantes o chimpancés, que mantienen relaciones “duraderas, íntimas y difíciles con los demás”, utilizan “comprensión consciente” como una ventaja biológica.[23]

Si bien no hay consenso a qué edad en el niño aparece la capacidad de construir teorías mentales sobre los otros (a principios del segundo año de vida para Humphrey; a los cuatro años para Johnson) esta lectura sobre la mente de los otros es importante para la interacción social y la conformación de una experiencia interior. El individuo que no puede imaginar los estados de otros es como un niño de menos de dos (Humphrey) o tres años (Johnson). Los niños diagnosticados como autistas, por ejemplo, son “ciegos mentales”. Su habilidad para obtener buenos resultados en pruebas de inteligencia se contrapone a su incapacidad para leer los estados mentales de los otros, fundamento de la supervivencia humana.

Esta teoría que subraya el carácter congénito social del hombre (lo que no implica la armonía entre individuos, pues la guerra es siempre social), muestra cómo lo que solemos llamar subjetividad es un campo de experimentación de emociones dirigidas hacia los otros. Sin embargo no podemos olvidar que ese “psicólogo natural”, que cada uno de nosotros es, se toma como modelo de las mentes de los otros.

Este telépata natural, que es el hombre, tiene la capacidad de mirar con un “ojo interior” su propio cerebro, que indica “cómo y por qué actúo de este modo”, proporcionando “una especie de guía completa de mi propia mente”.[24] Este “ojo interior” ofrece “una imagen parcial y selectiva del campo de información”. Su diseño evolutivo da utilidad al “usuario”, quien puede entender “sus propios estados cerebrales como estados mentales conscientes”.[25]

Mas esta lectura de las mentes de los otros requiere de una “educación sentimental”; cada uno de nosotros tiene que recorrer “el largo y difícil aprendizaje de saber por nosotros mismos lo que siente interiormente siendo un ser humano”.[26] Desde el momento en que el niño habla utiliza el lenguaje de la psicología: “yo”, “pensar”, “querer”, “tristeza”… Para dar cuenta de las emociones y sentimientos[27], propias o atribuidas a los otros, el niño utiliza su “biblioteca de experiencias internas”. Esa “biblioteca” requiere del auxilio del otro. El niño aprende por “empatía” (“sentir simultáneamente con los demás”) a evaluar los comportamientos de los otros. No sólo imaginamos el estado mental de los individuos cercanos, sino que experimentamos ese mismo sentimiento en nosotros mismos y en forma simultánea.

Los niños a su vez aplican lenguaje “psicológico” a los otros: “mamá está triste”, “Juanito tiene rabia”, da consuelo o busca enfadar a alguien: los niños son ya psicólogos sociales para uso personal. Podemos reparar en rigor de sus instrumentos, mas lo que importa es que es un investigador innato de las relaciones humanas, campo mediado para su interacción-integración con el entorno físico y cultural. El niño evalúa la emoción; la emoción es siempre social.

Humphrey analiza varias consecuencias de este aprendizaje que es acumulativo (cada individuo, afirma Humphrey, tiene que “aprender e interiorizar a través de su experiencia personal”); una, aquellos seres humanos que “hubieran hecho acopio de un amplio abanico de experiencias serían los que estarían mejor preparados para afrontar cualquier situación social que se les presentara en el camino”[28]. La disposición innata para leer los comportamientos de los demás requiere a su vez del aprendizaje relacional, social y cultural. Humphrey alaba el entorno familiar que lo convirtió en un “experimentador activo”: “no debíamos dar nada por supuesto”; “La forma de descubrir cosas era probarlas por (o en) nosotros mismos”. Los adultos estaban allí para “examinarnos, provocarnos e informarnos”.

El mundo subjetivo y relacional se convierte así en un campo de experimentación. El campo de experimentación de emociones y sentimientos —el aprendizaje inacabado de construir teoría sobre los demás— más importante es el juego. Para el autor de esta teoría, “el juego es una forma de experimentar con posibles sentimientos e identidades, sin arriesgarse a las consecuencias biológicas o sociales reales”[29]. Con el juego el niño amplía su conocimiento interno “de lo que siente al ser humano”. El juego dota al niño (y no sólo al niño) de sensibilidad y de habilidades sociales que le ayudan a su “educación emocional”, explorando sus propios límites corporales y las mentes de los otros jugadores, juego que incluye a los padres. Pero esta estrategia lúdica de experimentación de las interacciones sociales tiene otra función adaptativa: la necesidad de un psicólogo natural de ampliar hasta el límite su experiencia personal de ser un ser humano[30].

El sueño sería, como el juego, otro de los campos de investigación emocional; el soñante puede experimentar sentimientos sin padecer las consecuencias que podría tener en la vida cotidiana. Puede experimentar sentimientos que nunca había sentido antes. O resolver la pregunta: cómo se siente ser otro hombre, pues el “sueño es un ejercicio significativo de sensibilidad humana, una práctica de lo que se siente ser el otro”[31].

Así concebida la subjetividad es un campo de experimentación social, en que tanto el juego como el sueño compartirían ese objetivo de leer las mentes de los demás necesarias para las interacciones sociales base de toda supervivencia humana.

Ahora bien, y es una pregunta que podría hacer cualquier lector de esta teoría, ¿es posible mejorar las habilidades para imaginar las intenciones psicológicas de los otros? Una pregunta tan equivoca puede tener varias respuestas o ninguna. Examinemos dos respuestas dadas por Humphrey. Antes debemos advertir que ese “don natural” para teorizar acerca de otras mentes, tiene un límite: no podemos teorizar un número vasto de mentes.[32] Y más cuando los avances tecnológicos replican imágenes a una velocidad y una variedad que podemos llamar infinita si esta palabra fuera posible imaginar o experimentar.

Humphrey propone dos respuestas: la tradición ancestral de los sabios chamánicos y la cultura tecnocientífica en marcha.

Tiresias es el Señor de la Experiencia Universal para Occidente. Como Proteo, que se metamorfosea en varios objetos y criaturas, Tiresias fue tantos, hombre como mujer, que podía dirimir sobre el placer mayor o menor de los orgasmos femeninos o masculinos. Tiresias pertenece así a los “hombres sabios” de la antigüedad (adivinos, doctores, curanderos) o “chamanes”. Estos sabios se encuentran en el Amazonas o Siberia, Brasil o Cuba, en China o en el Tibet, desde el tiempo de los neandertales. Para Humphrey estos psicólogos son “supranaturales”, pues tienen la capacidad “de leer, tal y como lo hacía Tiresias, los significados ocultos bajo todo lo que ven’”[33]. Los sabios como Tiresias tienen una suprahabilidad para “leer” las experiencias de los otros e influir, de acuerdo a su saber, a los individuos para curarlos, adaptarlos o transformarlos.

Independiente de los poderes supuestos o reales de los chamanes, su experiencia compendia el saber de generaciones que ha permitido a una parte de la cultura sobrevivir.

En contraste al saber casi aristocrático de los chamanes, para Humphrey la sociedad actual “está al alcance casi de cualquiera”. Dejemos las consecuencias políticas de esta afirmación y subrayemos la posibilidad de explorar y experimentar las múltiples experiencias propias y la de los otros a través de los libros, juegos, música, pinturas, películas, etc. Esa experiencia “vicaria” muestra la obsesión de la cultura por la acumulación de experiencias. Y agrega Humphrey: “Sin duda tiene que haber momentos en que la gente necesite realmente la conocida experiencia de reír o llorar para salir de su propio sistema o, tal vez simplemente”, para recordar que pertenecemos a los humanos.[34] Exploramos las experiencias de los otros para saber cómo ciertos acontecimientos llevan a los otros al dolor, a la rivalidad, al triunfo, a los celos… infinidad de expresiones individuales y colectivas que permiten una auto-observación comparativa y compartida.

Somos investigadores epistemológicos de las emociones, tanto propias como ajenas. Siempre habrá individuos más hábiles que otros (“el mismo hecho de que nuestra compresión de los demás requiera el acto intermedio de la reconstrucción imaginativa deja lugar al error”, afirma Humphrey) para leer los comportamientos de los otros. Para crear estas “conjeturas emocionales” requerimos de la cultura y de los instrumentos que le son propios.

Puede que despreciemos las otras mentes, y que nuestro desprecio se refine hasta el exterminio de esas mentes, o que hagamos una deflación del otro hasta esclavizarlo o injuriarlo, mas casi siempre habrá una conjetura sobre el otro: […] no reconocemos nuestra increíble capacidad de entrar con la imaginación dentro de la vida de cualquier ser humano”[35].

Otros problemas que no examinaremos aquí como el engaño o el autoengaño, que ameritaría una aproximación más epistemológica por parte de la psicología que una mera investigación de opiniones sociales, muestra lo fructífera que puede ser una teoría sobre la subjetividad que tenga para su diálogo a un interlocutor tan poderoso como Darwin.

Para Brentano, en 1902, la psicología es la ciencia del futuro

[las otras] ciencias, de hecho, sólo son los cimientos; la

psicología es, como fue, el pináculo que las corona […] la ciencia que, más que

ninguna otra, moldeará el futuro; y la ciencia a la cual, más que a ninguna

otra, las otras ciencias estarán al servicio y a la que estarán subordinadas en

sus aplicaciones prácticas.[36]

Como a principios del siglo XX los científicos contemporáneos preocupados por construir teorías hacen igual afirmación: “Una teoría de la mente humana representaría la culminación definitiva de la ciencia”[37], como dice Gerald Edelman.

Hay que reconocer que cada abordaje epistemológico de la psicología ha contribuido a multiplicar y diversificar nuestra concepción sobre lo que denominamos alma o procesos subjetivos. La mente-biológica, la mente-cultural y arquetipal, la mente-social, la mente-emergencia… Esta pluralidad ha enriquecido la mente misma pues la mente (“lo que crea el cerebro”) se construye a partir de nuevas imágenes, que no resuelven su misterio mas pluralizan su visión

Un “grano positivista” es esperanzador y sano: ¿Quién no quisiera observar la mente de otros? No como conjetura sino como comprobación empírica en términos de la ciencia actual. Para lograrlo requerimos de un “montón de experimentos” como afirma Crick. Mas también un “grano de especulación” es alentador. Cierto alejamiento filosófico o especulativo ha empobrecido a la psicología, si bien debemos estar atentos a sus arrebatos teóricos.

El poeta Jaime Jaramillo Escobar escribió al inicio de su libro Los poemas de la ofensa lo siguiente: “Por su condición de laberinto, un libro es la mejor trampa que existe para cazar espíritus. El juego de atraparse unos a otros es la literatura”. Si no me equivoco, creo, que esa es la condición misma de la cultura y no solo de la literatura: el juego de atraparse unos a otros, de influirnos unos a otros (más allá de nuestras simpatías o nuestras expectativas). Esta síntesis que he expuesto conjetura sobre la base evolutiva de esa influencia. Una conjetura que tiene un aliento especulativo, pero que aspira alguna vez a ser digno de un “grano positivista”.

ooo

Notas

[1] John Broadus Watson, “Psicología como la ve el conductista” (1913), en: James F. Brennan, Psicología. Historia y sistemas (Lecturas), México, Pearson Educación, 2000, Segunda edición. p. 208.

[2] Wilhelm Wundt, “Compendio de psicología” (1902) (Extracto), en: James F. Brennan, Op. cit., p. 111.

[3] Franz Brentano. “Psicología desde el punto de vista empírico” (1874) (Extracto), en: James F. Brennan, Op. cit. p. 129.

[4] Para William James “La psicología es la Ciencia de la Vida Mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. Los fenómenos son aquello que llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y similares”. “Principios de psicología” (1890) (Extracto), en: James F. Brennan. p. 139.

[5] Cuando los psicólogos hacen referencia a la conciencia, se toma en dos sentidos —que en la experiencia subjetiva humana no se oponen sino que se imbrican—: como conciencia sintiente o primaria: campo experiencial de contenidos sensoperceptuales y motores. La autoconciencia o conciencia secundaria es una especialización de la conciencia en que el individuo humano se enfrenta a preguntas como quiénes somos o puede imaginar o proyectar acciones futuras.

[6] Es importante señalar que para una epistemología de la “tercera cultura” o “la nueva ciencia” o “la nueva cultura” la distinción entre naturaleza y cultura como dos dimensiones separadas resulta, de acuerdo con los hallazgos y teorías científicas actuales, por decir lo menos, improcedente o un prejuicio romántico decimonónico. Para atenernos a la exposición una cita de Steven Johnson: “La batalla naturaleza versus cultura puede tener muchos incidentes controvertidos, pero hoy en día sólo un acérrimo antiesencialismo estaría en desacuerdo con la premisa de que somos animales sociales por naturaleza. La gran mayoría de las poblaciones humanas en todo el mundo, tanto modernas como ‘primitivas’, vive en grupos extensos y forma complejos sistemas sociales” (Steven Johnson, Sistemas emergentes, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 180-181).

[7] A esta débil clasificación propuesta por nosotros podemos elevar un reparo: todas las teorías de “la mente […] [son] un reflejo de símbolos culturales y sociales”. Cierto. Mas la cultura se soporta en tres grandes tradiciones en Occidente: la sabiduría (filosofía, mística y religión), el arte y la ciencia. La psicología ha recorrido estas tres tradiciones cuando no confundido los propósitos de uno y de otros. Freud, Jung y Lacan, a pesar de interesarse por algunas disciplinas científicas de su época, sus estudios apuntan es a descubrir las estructuras fundamentales de la cultura occidental (con pretensiones universales), esto es, El Complejo de Edipo, el mundo arquetipal o la importancia de la ley social y simbólica en el declive de los ideales.

[8] Con esta frase tomada de Lewis Caroll John Horgan resume a Crick su teoría de “materialismo reduccionista” del alma. El fin de la ciencia, Barcelona, Paidós, 1998, p.13.

[9] Ibíd. , 227.

[10] Citado por Steven Pinker, Cómo funciona la mente, Colombia, Ediciones Destino, p. 389.

[11] John Horgan, El fin de la ciencia, Op. cit. p. 207.

[12] Carl Sagan afirma que la cultura humana ha promovido una distinción inconmensurable “entre el hombre y ‘animales’ para poder doblegarlos a nuestra voluntad, conseguir que trabajen para nosotros, llevarlos puestos, comerlos, sin ningún sentimiento inquietante de culpa o de pena. Con nuestras conciencias tranquilas podemos extinguir especies enteras en nombre de un beneficio imaginado a corto plazo, o incluso por simple descuido”. Sombras de antepasados olvidados. Bogotá, Planeta, Cuarta edición, 1998. p. 351).

[13] Diamond citado por Richard Conniff, Historia natural de los ricos. Argentina, Taurus, 2003, p. 52.

[14] Ibíd., 41.

[15] Ibíd.

[16] Para la discusión sobre la diferencia entre el “hombre” y los “animales”, ver el capítulo 19 “Qué es lo humano”?, en: Carl Sagan y Ann Druyan, Sombras de antepasados olvidados, Op. cit.

[17] Nicholas Humphrey, La mirada interior, Op. cit. p. 33. (El énfasis es nuestro).

[18] Ibíd.

[19] Ibíd., p. 65.

[20] Ibíd. , p. 67.

[21] Steven Johnson, Sistemas emergentes, Op. cit. p. 175.

[22] Ibíd. , p. 179.

[23] Nicholas Humphrey, La mirada interior, Op. cit. p. 81.

[24] Ibíd. p. 69. Una mente que posea una capacidad autoconciente tan “completa” no deja de ser una ilusión de la tradición cartesiana.

[25] Ibíd. , p. 70.

[26] Ibíd. , p. 91. (El subrayado pertenece al texto).

[27] Para distinción entre emociones y sentimiento ver el capítulo dos en: Antonio Damasio, Sentir lo que sucede, Barcelona, Andrés Bello, 2000.

[28] Ibíd. , p. 101.

[29] Ibíd. , p. 106.

[30] Ibíd. , p. 114.

[31] Ibíd. , p. 122.

[32] Steven Johnson, Sistemas emergentes, Op. cit. p. 181.

[33] Ibíd. , p. 126.

[34] Ibíd., p.131.

[35] Para una exposición más extensa sobre las consecuencias éticas de esta tesis sugiero el capítulo 9, “¿Hacia dónde vamos?” en La mirada interior Op. cit.

[36] Franz Brentano. “Psicología desde el punto de vista empírico” (1874) (Extracto), Op. cit. p.

[37] John Horgan, El fin de la ciencia, Op. cit. p. 217.

1 comentario:

Orlando. Me impresiona y gusta mucho tu ponencia. Estoy profundamente de acuerdo con que la subjetividad es siempre social. Mauricio Bedoya

Publicar un comentario